ichita

ichita

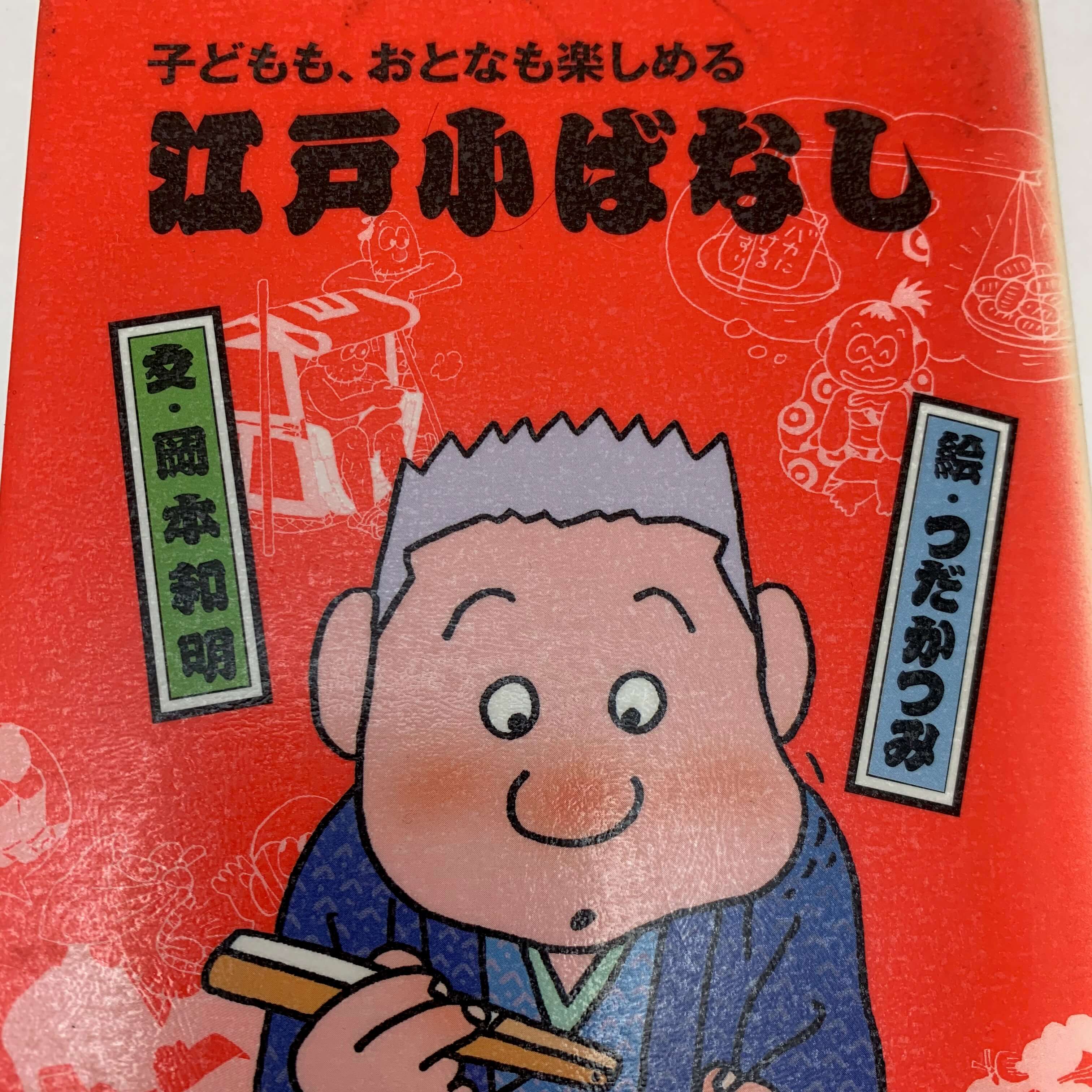

子どもも、おとなも楽しめる「江戸小ばなし」はどんなお話し?

パパ

パパ

イチタ

イチタ

子どもも、おとなも楽しめる「江戸小ばなし」には、江戸時代に考案されたさまざまな小ばなしがたくさん詰められています。

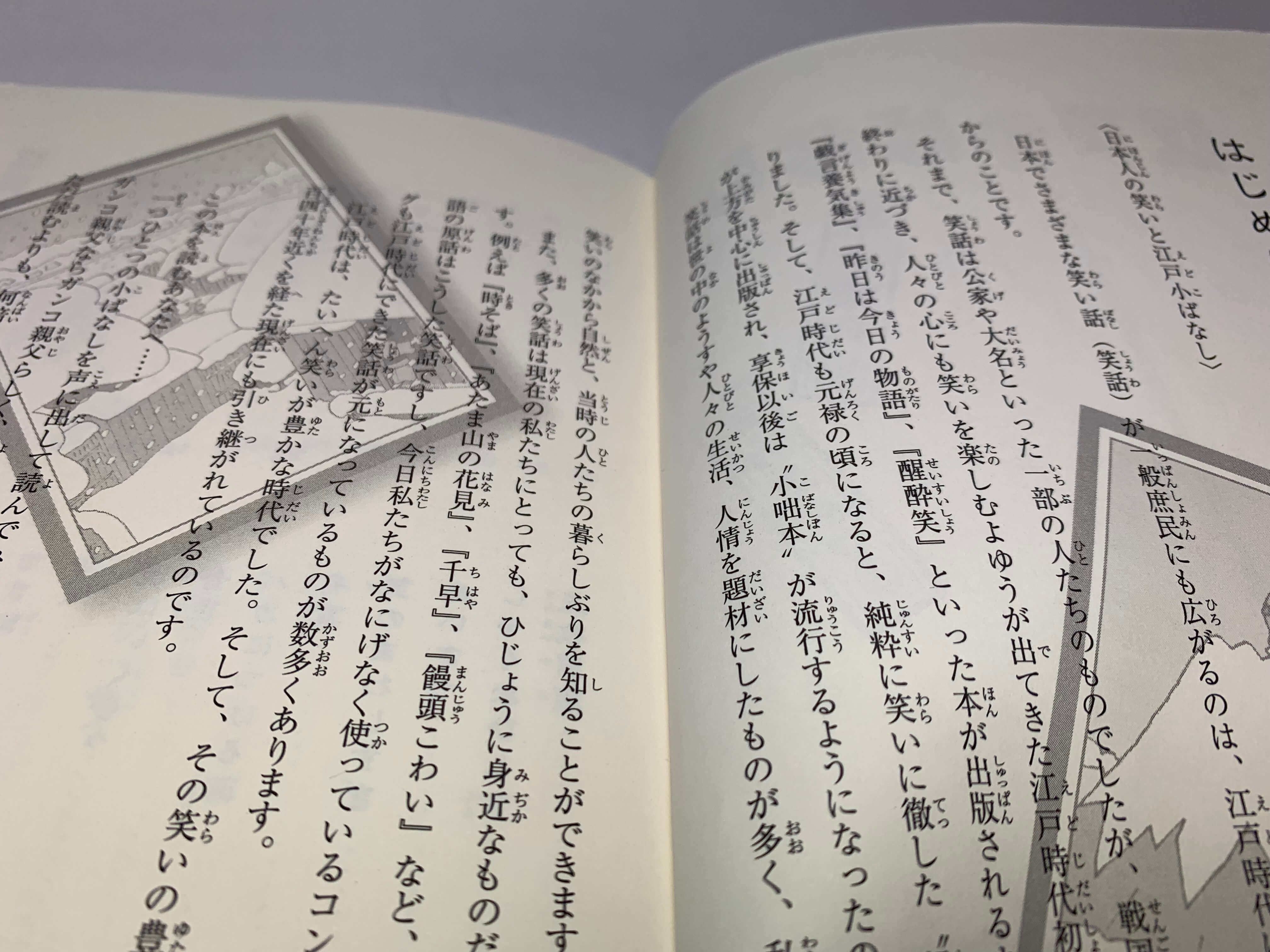

冒頭「はじめに」より

江戸時代は、たいへん笑いが豊かな時代でした。そして、その笑いの豊かさは二百四十年近くを経た現在にも引き継がれているのです。

引用 : 子どもも、おとなも楽しめる「江戸小ばなし」- 「はじめに」より

確かにどれも、どこかで聞いたことのあるお話しばかり。

出展 : 子どもも、おとなも楽しめる「江戸小ばなし」

パパ

パパ

イチタ

イチタ

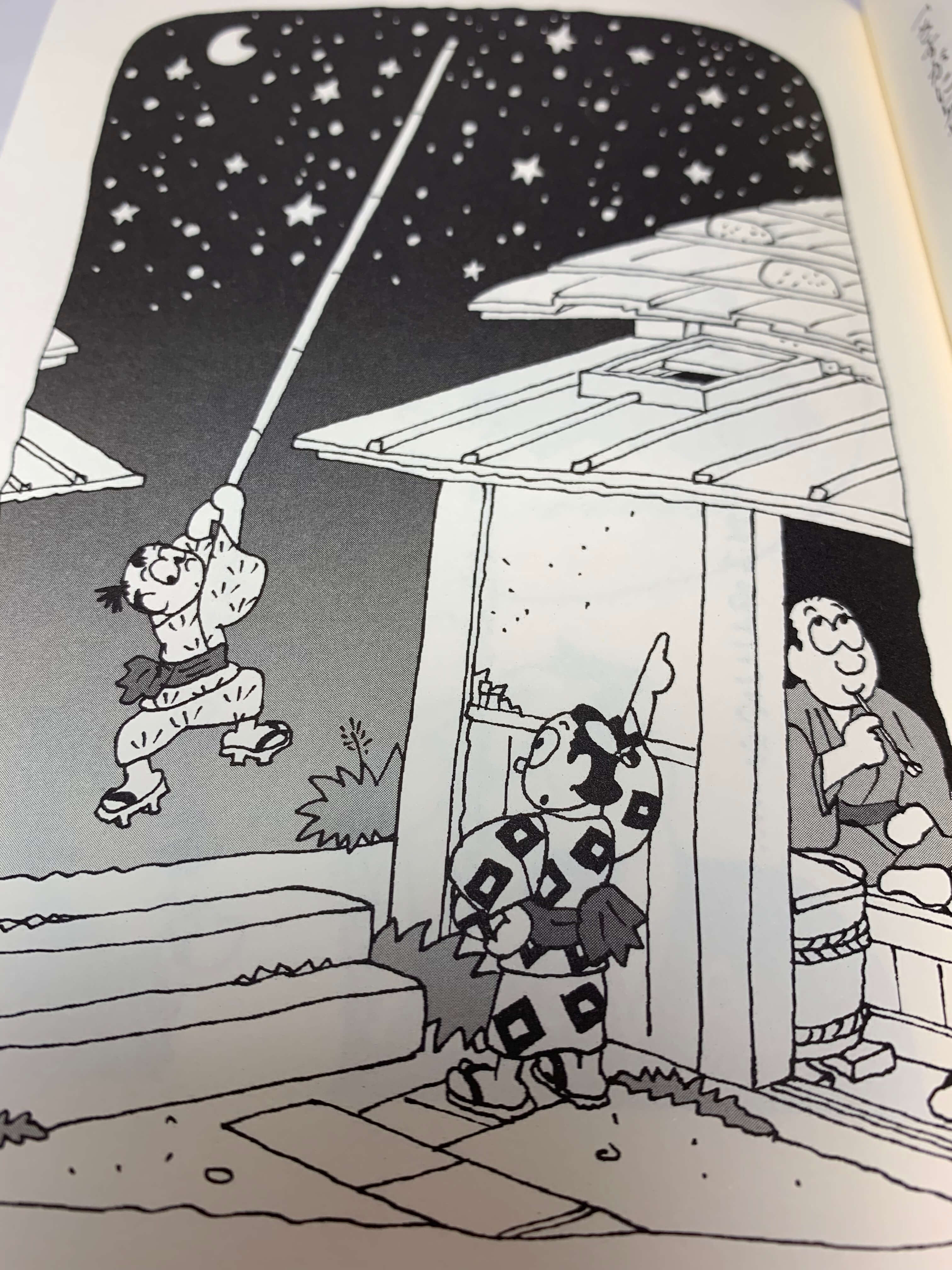

似たものどうし

ある月夜のこと、弟が物干し竿で、さかんに空をうつまねをしています。それを見た兄が、

「そんなところでなにをやってるんだ?」

とたずねると、弟は、

「うん、こうやって星をたたき落としてるんだ」

と、こたえました。すると兄が、

「バカっ、そこから届くはずがないだろう。屋根へ上がれ」

それを聞いていた父親は、すっかり感心して、

「さすが兄貴だけのことはある」

引用 : 子どもも、おとなも楽しめる「江戸小ばなし」- 「似たものどうし」より

この小ばなしは、誰でも聞いたことがありますね。

イチタ

イチタ

出展 : 子どもも、おとなも楽しめる「江戸小ばなし」

パパ

パパ

ギャグの見本ですね。

パパ

パパ

イチタ

イチタ

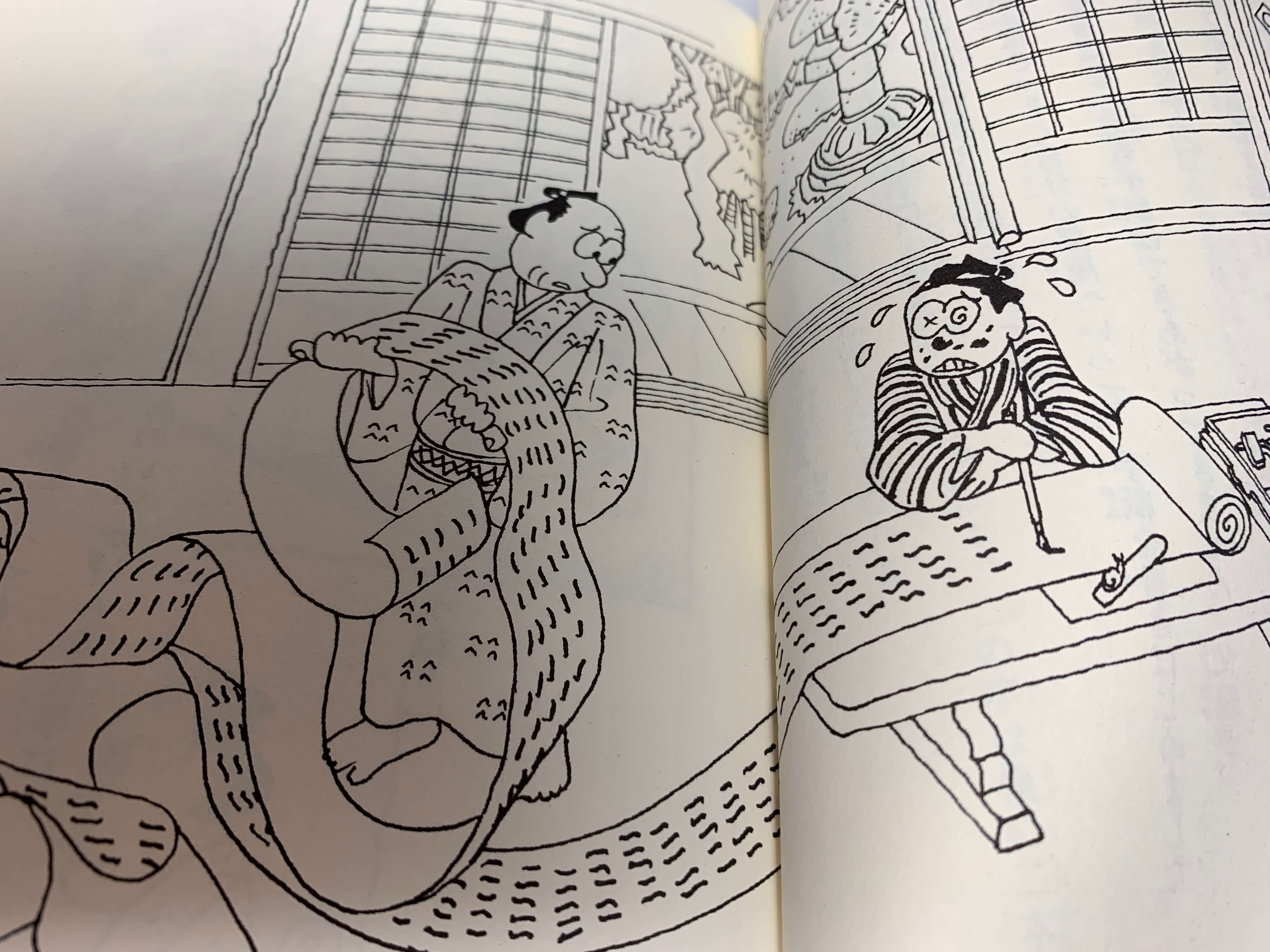

「文字を書くのも」と言う小ばなしです。

イチタ

イチタ

寺子屋に文字を習いに行った息子が、もう漢字を覚えたと言って帰ってきます。でも覚えたのは漢字の 一 (いち)だけ。

二、三と同じように数字は全て一を重ねて書くものと勘違いしています

イチタ

イチタ

出展 : 子どもも、おとなも楽しめる「江戸小ばなし」

イチタ

イチタ

この話しもお笑いの基本をついていると思います。

子どもも、おとなも楽しめる「江戸小ばなし」のさいてん

うちのこは全部は読みませんでした。

目次を見て、面白そうな話しだけピックアップして読む感じでしたね。

こう言う本にもっと接して欲しいのですが、今の子供にとってギャグセンスとしてはちょっと古典的すぎなんですかね?

子どもも、おとなも楽しめる「江戸小ばなし」について、いちたの感想

パパ

パパ

イチタ

イチタ

パパ

パパ

イチタ

イチタ

もっと喜んで読むと思ったのですが… 無理強いはしないことにしています。

子どもも、おとなも楽しめる「江戸小ばなし」について、さいごにパパからも

小さな子供にとってはちょっと感覚が違うのかもしれませんが、先にも述べた通り、今にも通じるお笑いの基本が満載です。

驚くべきは、ほとんどの小ばなしがどこかで聞いたことのあるものばかりです。

これは、江戸時期から現代まで地続きの文化が継承されていると言うことでしょう。

江戸時代はすでに、出版のインフラが整えられ、現代の雑誌に当たる書籍が発行されていました。

そして識字率が非常に高かった事と、貸本産業の発展と合間って、庶民の文化が花開いた時代でした。

後世大きな歴史の流れで見れば、現代は江戸時代と同一の時代の中にまとめられる未来もあり得るとも思います。

パパ

パパ

(2024/10/18 20:57:14時点 Amazon調べ-詳細)